キーボード選びのポイントについてまとめてみた。

-

カテゴリ:

- その他

前回『打ち心地が最高なキーボード「Happy Hacking Keyboard」が気になるので調べてみた。』では自分が気になっていたHHKBについて詳しく調べました。

おさらいとして、HHKBの特徴をまとめると以下の通りです。

- 静電容量無接点方式

- コンパクトなサイズ

- 独特なキー配置

- ファンクションキーを使った特殊操作

個人的としては「静電容量無接点方式」と「ファンクションキー操作」の2つがとても特徴的で気に入りました。気になる人は上記のリンクから前回の記事に飛べるので、参考してみてください。

HHKBを知ってからキーボードに興味を持ち始めて、いろいろネットで調べてみました。キーボードって種類がいっぱいありますが、調べるうちに大体の分類が分かってきました。

今回は自分がネットで調べた結果、キーボードを選ぶ際のポイントを調べてみたのでここにメモしておきます。

キーボードの選び方

今まで自分でキーボードを買った経験はありましたが、選び方は実際家電量販店に行き、打鍵感を確かめつつ、値段が3千~5千円当たり物を買っていたと思います。

ただ今回は、そもそもの走りが静電容量無設定方式の打鍵感に感動をしたのことがきっかけなので、値段のことはあまり気にせず、それ以外のポイントをまとめてみました。

キーの色(白/黒)

キーボードの色は白色(アイビー)と黒色の2種類が主流だと思います。その中でも最近は黒色のキーボードが圧倒的多いです。家電量販店でキーボードを見に行ってみてもほどんど黒色です。やはり黒色は汚れが目だなそうで人気なのでしょうか。

正直、白と黒以外にもいろいろな色があったりします。特にキーボードを自作する場合はそれこそキリがないです。水色やら緑色、ピンク色など結構面白そうなので興味がある方を一度調べてみるのもイイかもしれません。

今回は、買ったキーボードを長く使っていきたいので、汚れが目立ちにくい黒色でいこうと思います。

キースイッチの構造(メンブレン/パンタグラフ/メカニカル/静電容量無接点)

前の記事でも書きましたが、キースイッチの構造には「メンブレン方式」、「パンタグラフ方式」、「メカニカル方式」、「静電容量無接点方式」の4種離あります。

キースイッチの特徴とまとめると以下の通りになります。

- メンブレン方式:値段が安い。上下2枚のラバーシート構造。ストロークは深く弾き返すような打鍵感。

- パンタグラフ方式:支持構造。値段が安い。薄い構造でノートPCに使われる。打鍵感は軽め。

- メカニカル方式:スイッチ軸の種類が多い(茶軸/黒軸/白軸/青軸/赤軸)。ストロークが深い

- 静電容量無接点方式:値段が高い。静電容量の変化を検出する構造。ストロークが深く耐久性が高い。

パンダグラフ方式は比較的薄い構造をしており、低い価格のものが多いです。ノードPCや持ち運び用のキーボードなどに採用されています。

メンブレン方式とメカニカル方式、静電容量無接点方式はキーストロークが深い構造になっています。その中で静電容量無接点方式は直接電子基板に接しない構造のため、耐久性が高く打ち心地も良いとされています。しかしその分価格は高めに設定されていることが多いです。

HHKBには「メンブレン方式」と「静電容量無接点方式」の2種類がりますが、自分はやはり打ち心地が良いとされる静電容量無接点方式のキーボードを選ぼうと思っています。

キーの重さ(変荷重/等荷重30g・45g・55g)

キーの重とはキーボード自体の重さではなく、キーを押したときの重さのことです。軽い方が弱い力でキーを打てるので高速タイピングには向きますが、誤作動などを起こすデメリットがあります。

重くなるとそれだけ強く押し込むことが求めれ疲労感もたまりやすくなりますが、打鍵感が欲しい人はいるし、押してる感がないと気持ち悪いという人もいます。重さはいろいろ種類がありますが、大きく分けるとすると変荷重と等荷重があります。

等荷重とはキーの重さがすべて統一されていて、同じ重さに設定されています。重さ自体は30g、45g、55gのパターンがあります。基本一般的なキーボードは50gに設定されているらしいです。

変荷重はキーによって重さが異なるキーボードのことを言います。

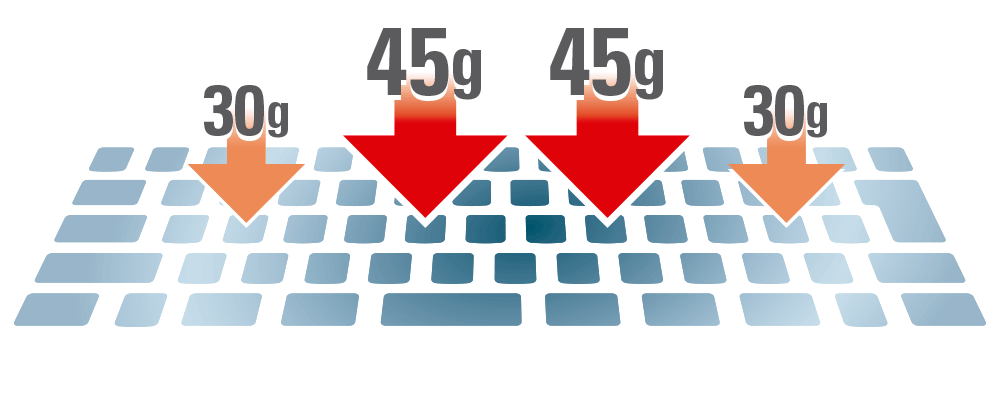

下記図を見てください。人差し指と中指で押せるキーは45g、薬指と小指に位置するキーは30gに設定されています。

by 東プレ 変荷重

変荷重が向いている人は頻繁に文字を打つ人。つまりエンジニアやブロガーは等荷重が向いているかもしれません。ただしキーボードを使ってPCゲームをプレイする人は、変荷重だど押すボタンによって重さが異なり使いづらいらしいので気を付けてください。

キー配置(日本語配列/英語配列)

キー配置は日本語配置、英語配置の2つがあります。

下図はHHKBの日本語配列と英語配列を見比べてモノです。赤枠と青枠の部分がそれぞれの違いになります。

文字入力に使用するアルファベットのキーの並びは両者とも同じ配置になっており、違いとは両サイドのキーになります。

ポイントごとに違いをまとめると以下の通りになります。

1.『{}();:+-*/&"'』などの記号キーの配置

2.【バックスペース】の配置

3.【エンター】キーの縦横の幅

4.【シフト】キーの横幅

5.【スペース】キーの横幅

6.ローマ字かなの変換キーの有無

英語配列のキーボードはエンジニア向きのキーボードと言われているらしいです。

その理由となるのが上記ポイントの1番にある、記号キーの配置にあります。記号キーの配置がプログラミングをする上で都合の良い配置になっています。

どのプログラミング言語でも『【{】、【}】』や『【(】、【)】』、『【"】、【'】』は頻繁に登場する記号で、打ち込む回数も非常に多いです。英語配列ではこれらのキーが隣り合わせ並んでいたり、【シフト】キーの押し込みで打つことが可能なのでとても使いやすいです。

そのほかにも「【スペース】キーが長いため押しやすい」、「【エンター】キーが横長のためホームポジションを崩さないで押せる」などいろいろな長所があります。

ただし英語配列の短所として一つ挙げるとすると、ローマ字ひらがな変換のキーがないことです。これはそもそも英語圏で使う想定のキーボードのため、日本語に切り替えるという発想がなかったんだと思います。しかしご安心を、大抵のキーボードにはショートカットキーでローマ字をひらがなへ変化することが可能です。(※HHKBの場合は【alt】+【'】へ切り替え可能)

加えて、これはHHKBのみの違いになりますが、【矢印】キーが日本語配列にしかなく、英語配列の方にはついていません。ますます英語配列の方が敷居が高く感じます。

ほとんどの方は日本語配列のキーボードを使っていると思います。実際家電量販店の店頭には日本語配列のものが多く展示されています。自分も日本語配列しか使ったことがありませんが、今回は思い切って英語配列のものを選ぼうと思います。やはり英語配列はITエンジニア向けと聞いてはそちらを使いなくなりました。

静音性

静音構造になっているかどうかも、キーボードを選ぶポイントとしては重要です。

特に会社やカフェ、図書館などの公共施設といった周りに人がいる中で使用する場合は、静音構造のキーボードを選ぶのが無難です。

自分として、今回買うキーボードは会社で使いたいので、必然的に静音構造のキーボードになります。

ただ、キーのうるささッて静音構造だけでなく、キーの種類によっても全然違くなるので、直接実物を叩いてみて確認するのが一番ですね。

有線/無線

キーボードとPCを接続する方式は有線方式と無線方式の2種類があります。

無線に向いている人は、キーボードを持ち運ぶ人とデスク周りをすっきりさせたい人だと思います。線で繋がっていないので、キーボードを打つ姿勢に自由度があることもメリットです。

しかし、無線キーボードはモノによっては通信がよく断線するものも多く、それがストレスになるパターンがあります。

自分はキーボードを会社のデスクに常に置きっぱなので、わざわざ無線のものを選ぶ必要がありません。通信の断線のリスクのない有線タイプのキーボードを選びたいと思います。

テンキーの有無

テンキーの有無も人によってこだわりが分かれる部分だと思います。

銀行員や経理など、仕事上数字をよく打つ人はテンキーがあったほうが良いでしょう。

自分知り合いの中でも絶対にテンキー無いと嫌だ派の人がいましたが、自分はほとんどテンキーを使わない派なので、選ぶとしたらテンキー無しのものですね。スペースに余裕ができるし。

まとめ

今回は自分が思う、キーボードを選びのポイントについてまとめました。

その上で自分が欲しいキーボードは

- 黒色

- 静電容量無設定方式

- 英語配列

- 有線タイプ

- テンキーレス

だと言ことが分かりました。

これをもとに、次回はHHKBのラインナップを見て、自分が一番欲しいキーボードを決めていきたいと思います。

キーボード関連記事